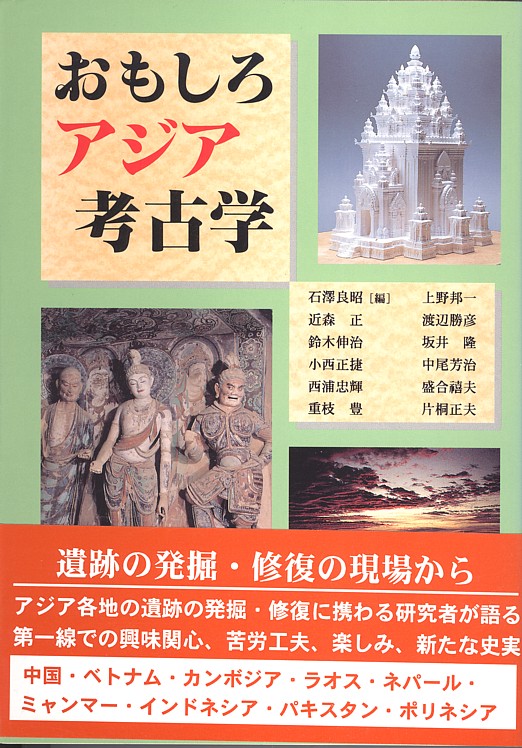

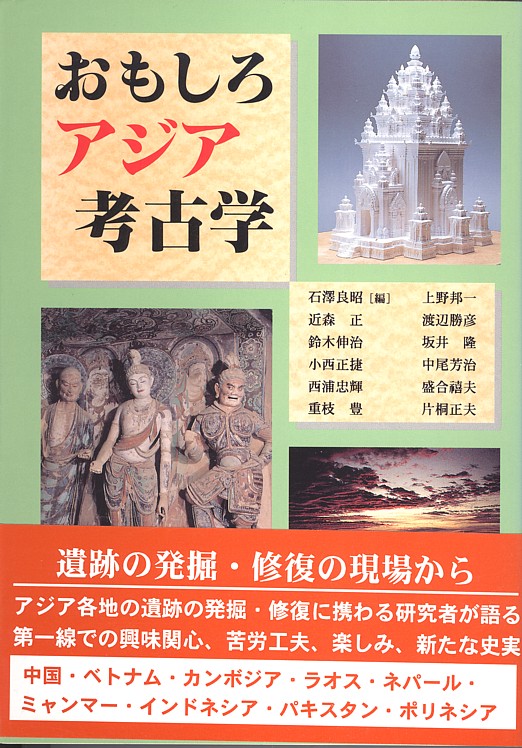

中国、ネパール、ミャンマー、パキスタン、ベトナム、ラオス、カンボジア、ポリネシア、インドネシア―アジア各地で遺跡の発掘・修復に携わる著者たちが語る、第一線での興味関心、苦労工夫、楽しみ、新たな史実。口絵カラー

中国、ネパール、ミャンマー、パキスタン、ベトナム、ラオス、カンボジア、ポリネシア、インドネシア―アジア各地で遺跡の発掘・修復に携わる著者たちが語る、第一線での興味関心、苦労工夫、楽しみ、新たな史実。口絵カラー

中国、ネパール、ミャンマー、パキスタン、ベトナム、ラオス、カンボジア、ポリネシア、インドネシア―アジア各地で遺跡の発掘・修復に携わる著者たちが語る、第一線での興味関心、苦労工夫、楽しみ、新たな史実。口絵カラー

中国、ネパール、ミャンマー、パキスタン、ベトナム、ラオス、カンボジア、ポリネシア、インドネシア―アジア各地で遺跡の発掘・修復に携わる著者たちが語る、第一線での興味関心、苦労工夫、楽しみ、新たな史実。口絵カラー

敦煤莫高窟の保存修復のための日中共同研究……西浦忠輝

チャンパが危ない――-ベトナム最新文化財事情……重枝豊

ワツト・プー遺跡との二ヶ月-ラォスでの発掘調査と私……上野邦一

ネパール建築の調査と修復……渡辺勝彦

インドネシア・イスラム港市バンテン……坂井隆

アンコール遺跡バンテアイ・クデイ寺院跡の発掘調査……中尾芳治

ハイテク技術でアンコール遺跡修復へ……盛合嬉夫

カンボジア・クメール建築史事始め……片桐正夫